PCの歴史の中で、多くの インターフェース コネクタの種類 業界が発展するにつれて、より近代的で高速なインターフェースが採用されたため、が使用されてきました。 今日は何をお話しします IDEインターフェース それがどのように機能するかは、今日ではすでに家庭用PCで消えていますが、長年にわたって広く使用されており、実際、一部の産業分野でまだ使用されています。

ご存知のように、PCの世界では、ハードウェアインターフェイスはコンポーネント間の接続方法です。 たとえば、PCI-Expressは、一部のコンポーネントを他のコンポーネントに接続する方法であるため、USBまたはSATAと同様にインターフェイスです(ただし、通常、コンポーネントを マザーボード).

IDEインターフェースとは何ですか?それは何で構成されていますか?

パラレルATA(PATA)は、もともとATアタッチメントであり、ATAまたはIDEとも呼ばれ、ハードドライブとCD / DVDドライブをPCのマザーボードに接続するために、1986年にWesternDigitalとCompaqによって作成された標準インターフェイスです。フロッピードライブを接続するためのバリアント。 この規格は引き続きX3 / INCITS委員会によって維持されており、基盤となるATAおよびATAPI(ATアタッチメントパケットインターフェイス)規格を使用しています。

IDEという用語は 統合ドライブエレクトロニクス 、Western Digitalがこのインターフェイスを開発したときに付けた名前であり、そのインターフェイスを備えたストレージドライブの最大サイズ制限は137GBでした。

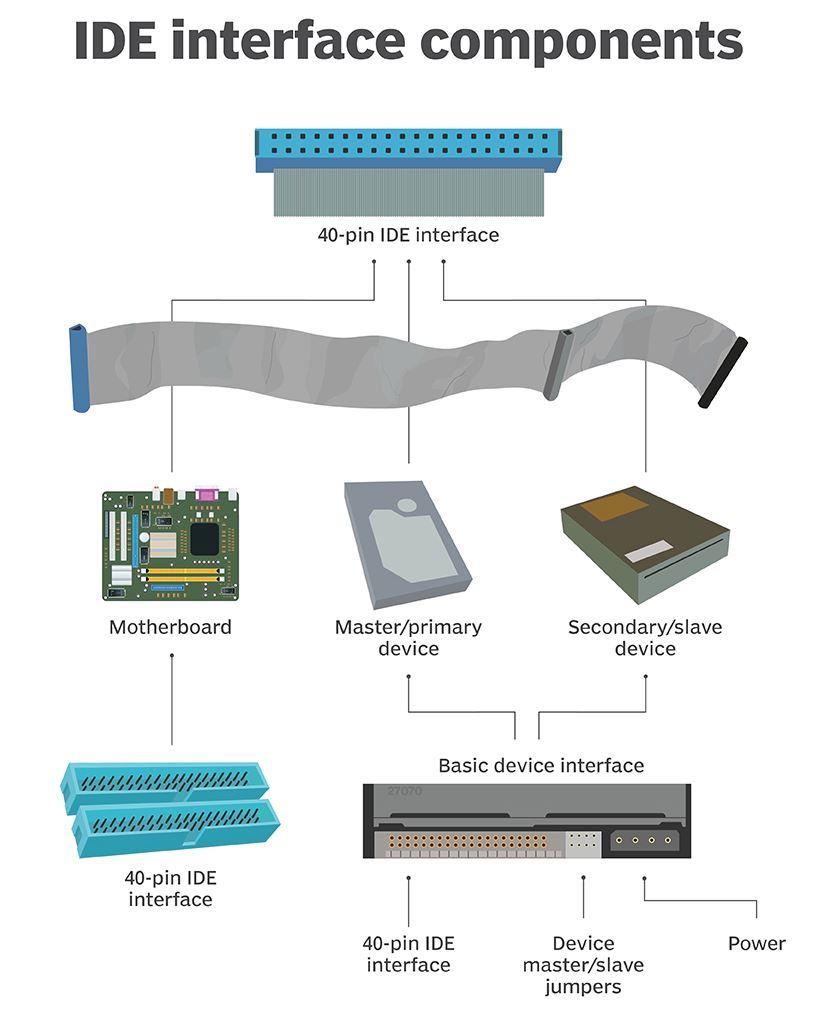

確かに、私たちは、昨年のハードドライブと光学ドライブが持っていた多くのコネクタ(デバイスに応じて39または40)を備え、ケーブルが灰色で平らで、個別に分離されたピンで細長いインターフェースについて話しています。 シリアルATA規格とは異なり、その名前が示すように、コネクタは並列に機能するため、XNUMX本のケーブルで複数のデバイスを接続できます。

明らかに、マザーボードにはケーブルを接続できるこの40ピンコネクタがあり、SATAデータケーブルを接続するのと同じ方法でハードドライブと光学ドライブに接続しました。 ちなみに、これらのユニットには、最新のSATAコネクタではなく、電源からMOLEX4ピンコネクタを使用するという特徴がありました。

IDEインターフェースの歴史と用語

この規格は元々「ATバスアタッチメント」として考案され、正式にはATアタッチメントと呼ばれ、IBMによって導入された16ビットISAバスへの直接接続が主な機能であったため「ATA」と省略されました。 2003年にSATAインターフェイスが導入されたとき、元のATAはParallelATAまたは略してPATAに名前が変更されました。

ATA物理インターフェイスは、最初はホストバスアダプタで、時にはサウンドカードで、最終的にはマザーボードのSouthBridgeに組み込まれた0つの物理インターフェイスとして、すべてのPCの標準コンポーネントになりました。 「プライマリ」と「セカンダリ」または「マスター」と「スレーブ」のATAインターフェイスと呼ばれ、ISAバスシステムのベースアドレス1x0F0と170xXNUMXに割り当てられました。

これらは、既存のタイプまたは世代です。

- IDEとATA-1 –現在ATA / ATAPIとして知られているものの最初のバージョンは、WesternDigitalによって開発されました。 それを使用した最初のデバイスはCompaqであり、1986年にリリースされました。

- EIDEとATA-2 :この規格は1994年に承認され、EIDE名はEnhancedIDEの略です。

- ATAPI: 当初、インターフェイスはストレージデバイス用に開発されましたが、ATAPIは「イジェクト」コマンドを許可するため、ATAインターフェイスをさらに発展させ、他のタイプのデバイスで使用できるようになりました。たとえば、フロッピードライブに最適でした。 また、SCSIコマンドも組み込まれています。

- UDMAおよびATA-4: この規格により、パフォーマンスが33 MB / sに向上し、最新バージョンでは、パフォーマンスを最大80 MB / sに向上させる新しい133ピンケーブルが組み込まれました。

- Ultra ATA: 2000年にWesternDigitalによって最初に説明されたこのインターフェイスは、より高いパフォーマンスを説明しましたが、最終的にIDEインターフェイスに取って代わったSATAの時代と一致したため、実際には日の目を見ることはありませんでした。

マスターディスクとスレーブディスク、それらはどのように機能しましたか?

現在のSATAインターフェイスは直列で動作するため、同じデータケーブルで複数のデバイスを接続することはできませんが、IDEインターフェイスは並列であるため可能でした。 ただし、0つのデバイスを同じケーブルで接続する場合は、一方をデバイス1(マスター)、もう一方をデバイスXNUMX(スレーブ)として指定する必要があります。 この区別は、両方のドライブが競合することなく同じデータケーブルを共有できるようにするために必要であり、当時のハードドライブと光学ドライブに組み込まれた有名なジャンパーを使用して行われました。

デバイス0は、BIOSに最初に表示され、オペレーティングシステムの起動に使用されるドライブです。 つまり、オペレーティングシステムをXNUMX台のハードドライブにインストールし、両方のドライブの位置ジャンパーを変更してプライマリドライブとセカンダリドライブを選択するだけで、どちらから起動するかを変更できます。 これにより、IDEインターフェイスと単一のハードディスクを備えたPCは、マスター位置にジャンパーを配置する必要がありました。それ以外の場合、BIOSは、PCをどこから起動する必要があるかを認識しませんでしたが、「シングル"。